目次

「自己盗用」についての統一見解

2025年10月17日 APRIN企画運営委員会

用語「自己盗用」について

「自己盗用」は、”self-plagiarism”の翻訳語に当たる。欧米では、”self-plagiarism”は「以前に自分が公開したテキスト、論文、または研究結果を全く新しい成果に見せかける」研究不正行為を意味するとして「自己盗用」も”self-plagiarism”も頻繁に使われている。

Plagiarismは、「以前に他人が公開したテキスト、論文、または研究結果を自分による新しい成果に見せかける試み」という意味であり、典型的な研究不正行為のひとつである。それに対応する日本語は「盗用」であることを理解すれば「自己盗用」の意味はおのずと通じるとみなされて使われてきたように思える。ところが、「自己盗用」も”self-plagiarism”も「落ち着きが悪い」ようで、欧米では例えば、Text Recyclingが提唱され、一部使われ始めている。Text Recyclingで対象をTextに限定するとすれば、通用している”self-plagiarism”を十分に置き換えるものとも言えない。

関連性の高い語句に、「重複(または二重)出版」がある。これは、自己盗用が記事ないし論文の全体に及んだ場合であるが、さらにこれに類似した語句に「重複(または二重)投稿」という語句が有る。同じ論文を同時に複数の学術誌に投稿して、早いうちにできるだけ注目度の高い学術誌に発表しようと言った動機で行うものであるが、複数の学術誌で出版が受理された場合、1つを選んで出版すれば、重複出版とはならないが、論文を同時に重複して投稿するのは、容認されていない。

APRINの対応基本方針

- 研究者コミュニティにおける公正研究の推進する立場からも適切な用語を使うことは極めて重要なことであり、より適切な用語を求める努力を怠ってはならないことは言うまでもありません。但し、変更、修正を行う場合には、内外およびeAPRIN全体を把握し、不必要な混乱が起きないように配慮していくべきと考えます。

- Green Book(日本学術振興会編『科学の健全な 発展のために ― 誠実な科学者の心得 ―』)が文部科学省ガイドラインとの整合性を保つことは理解ができます。それへの干渉となるようなことは避けます。一方、eAPRINは多くの領域の研究者が最も重視する国際Journalの投稿規定を念頭において作成されています。その場合、当然、文科省の規準にも準拠することになりますが、その規準に留めるとは必ずしもなりません。APRIN独自の立場を明確にすべきで、この点、APRINは研究者コミュニティに基軸を置いて事業を展開すべきと考えています。

- 研究領域によって違うという面もあると思われます。社会実装が規準を強く定義づけるような学術分野、例えば医療領域においては、査読の厳しい国際誌に掲載された研究成果以外は、先ず、医療現場では採用されませんので、その規準を尊重することになります。社会的基準をどこに置くかも重要な視点と考えます。

「Wellbeing」の扱いについての統一見解

2025年10月17日 APRIN企画運営委員会

Wellbeing(米式、英式ではWell-being)の扱いについて

日本の政府機関でも定まった扱い方はなく、言葉の意味(定義)としては複合的な観点からの「幸福感」を表すものとして理解され、使われていると思います。これは「幸福度」もしくは「幸福感」は、経済的、健康的、心理的な単軸からの判断ではなく、これら三軸を含む総合的な判断でないと「政策的」には用をなさないという反省にも根ざして、世界的に多用されるようになった経緯もあるようです。

eAPRINとしては、現時点で「統一的な訳語」をあてることは適切でないと判断します。

教材解説 新領域『研究活動の国際化に伴う諸課題』

2025年4月

新領域『研究活動の国際化に伴う諸課題』を設定し、拡充中です

対象教材

・研究活動の国際化に伴う諸課題― 研究セキュリティと責務相反 ― (2024/8/8新規)

関連教材

・研究インテグリティとその対応

・機微技術の管理

・大学等における安全保障貿易管理

・利益相反と責務相反(2025/4/1単元名変更、改訂)

自由でオープンな研究交流は、科学進歩の基盤であり、グローバルな課題の解決に国際的な研究協力は不可欠です。しかし近年、このオープンな研究環境を悪用し、個人的利益の追求、政治目的への利用、新技術の独占をもくろむ、といった外国からの不適切な働きかけが目立ち、深刻さを増しています。そのため、今日では多くの国が、国際的に合意された規範や規制に即しない国際共同研究を国家や経済の安全保障に対する重大なリスクと捉えるようになっています。

この新たなリスクに対応するため、「研究セキュリティ」という概念が生まれ、各国で学術研究を外国からの不適切な介入から保護するための最善の方法について議論が進められています。研究者には、オープンさを最大限推進しつつ、公正さと健全さを守り、科学の発展とその成果の公平な享受を推進する義務がありますが、研究セキュリティもその一部です。

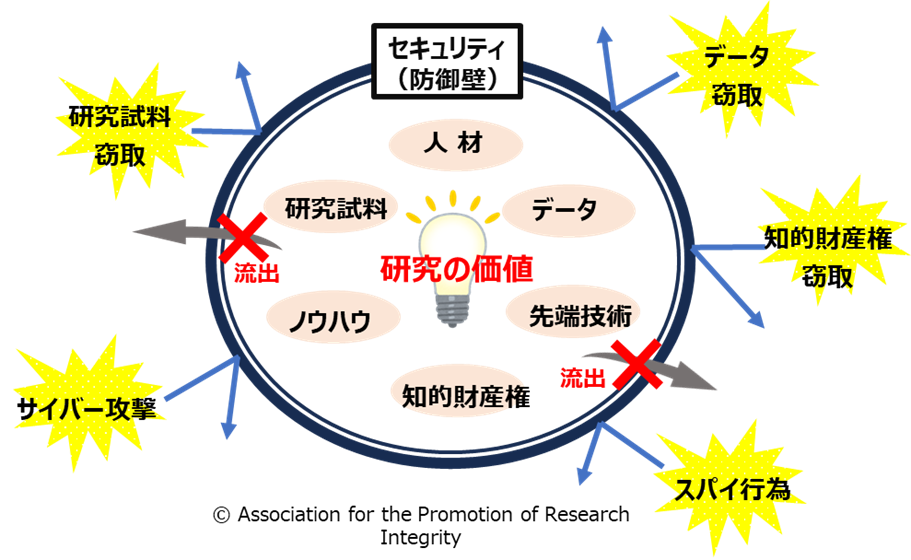

この新しい課題は、研究組織内、研究コミュニティ内での「不正行為」を防止する視点と大きく異なる点があります。すなわち、「不正行為」が外部から、しかも個々の研究者、技術者に表立たない方法で行われることが多いという点です。すべての研究者、技術者が「自分事」として認識すべき課題ですので、APRINでは関連する教材を今後とも拡充していく予定です。また、できるだけ早急に研究者、技術者の理解と認識が進むように、APRINでは下図を使って、セキュリティの意味を説明しています。必要な認識を職場等の研修会などで広めていただくことを期待し、公開します。出典を明記の上、教材と共にご活用下さい。

(APRIN客員研究員 片上幸美、 APRIN専務理事 長井寿)

長井寿、片上幸美 、「自由で開かれた研究環境と貴重な技術を自己防衛する「防御壁」」、

一般財団法人公正研究推進協会、2024年

https://www.aprin.or.jp/e-learning/initiative